Qui est D’Artagnan ?

Né en 1613 à Lupiac, Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan, devient un militaire d’exception au service de Mazarin et Louis XIV. Capitaine de la première Compagnie des Mousquetaires, il meurt au siège de Maastricht (Pays-Bas) en 1673. Sa vie, entre réalité et fiction, est immortalisée par Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires (1844), inspiré des Mémoires de Monsieur d’Artagnan de Courtilz de Sandras.

L’historienne Odile Bordaz lui consacre plus de quinze ans de recherches. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages de référence, dont D’Artagnan. Capitaine-Lieutenant des Grands Mousquetaires du Roy (2001) et Sur les chemins de d’Artagnan et des Mousquetaires (2021) et encore …

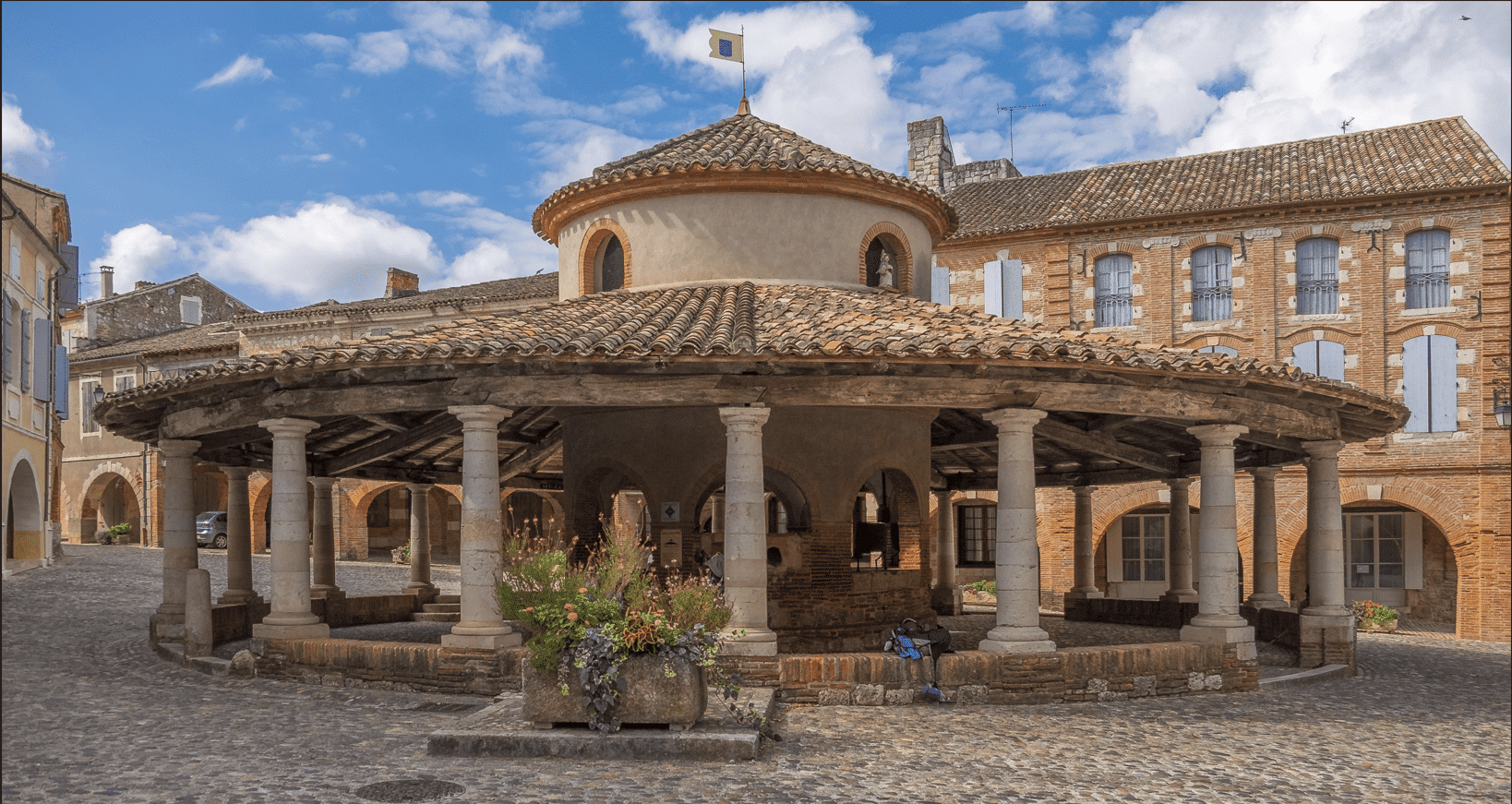

Condom : un écrin pour le mousquetaire

Le Gers, terre natale du véritable d’Artagnan, ne pouvait qu’honorer son plus illustre fils. La ville de Condom, en particulier, lui a érigé une statue qui va bien au-delà d’un simple monument. Réalisée par le sculpteur Zurab Tsereteli, cette œuvre imposante capture toute la prestance du mousquetaire, accompagné de ses fidèles compagnons Athos, Porthos et Aramis. À leurs pieds, les visiteurs s’arrêtent, admirent, et se laissent transporter dans une épopée intemporelle.

Auch et son Escalier monumental

Un autre hommage à d’Artagnan se trouve à Auch, capitale historique de la Gascogne. L’Escalier Monumental, chef-d’œuvre architectural du XIXe siècle, accueille une imposante statue du mousquetaire, dominant fièrement la ville. Cet escalier, qui relie la ville basse à la haute, est un passage incontournable pour quiconque veut marcher sur les traces de l’illustre Gascon. Il offre une vue imprenable sur la vallée du Gers et constitue un lieu chargé d’histoire et d’émotions.

Plus qu’un héros, un esprit

Mais il n’est pas qu’un personnage figé dans le marbre de l’histoire. Il est un état d’esprit. Son cri de ralliement, « Un pour tous, tous pour un ! », résonne comme une invitation à la solidarité et à l’audace.

Alors, si un jour vos pas vous mènent dans le Gers, faites un détour par Condom ou Auch. Laissez-vous emporter par le souffle épique du plus célèbre des Gascons et rendez hommage à l’âme intrépide qui, même figée dans le bronze, semble toujours prête à dégainer.

Vous souhaitez en découvrir plus sur les personnages célèbres gersoises qui y ont laissé leurs empreintes.

La cuisine de d’Artagnan, entre tradition et gourmandise dans l’esprit des mousquetaires ! Découvrez encore plus de saveurs en visitant Ratchow, un site riche en recettes de cuisine et bien plus encore.